油断した。

こんなにも力が強いなんて。正直雑魚だとばかり思っていた。

クリーチャー。邪悪なる神々・十二神王によって作り出された禍々しき生命たち。

今回の戦いで複数体現れたクリーチャーの中で、感じられる魔力が最も弱いのがこいつだった。

複数の敵を同時に相手にする必要があるため、当然各個分散して戦わなくてはならない。

新生クロスナイツ5人の中でもまだまだ未熟であまり戦力にならないマウナキアやリフィルは、

当然その中でも弱い敵の相手をすることになった。

実際に戦ってみたが、スピードもない、耐久力もない。てんで話にならない。実戦経験を積むのに

ちょうどいい相手だ。そんな風にリフィルは考えていた。まだ終わってもいないのに、勝った気に

なっていた。それがまさに彼女の未熟さである、ということもちろん彼女は少しも気づかぬままに。

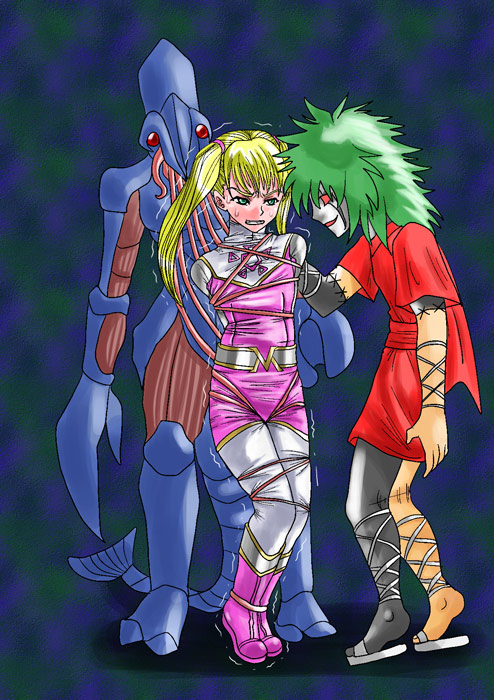

「ああっ!?」

一瞬。ほんの一瞬バランスを崩してよろめいただけだった。だが敵はそれを見逃さなかった。

その口から伸びた無数の触手がリフィルを絡めとる。必死に抵抗するリフィルだが、

ピクリとも動くことが出来ない。まさかこれほどのパワーを秘めていたなんて。

骨がきしむ音が聞こえる。肉がひき千切られるような感覚を覚える。息ができない。景色がかすむ。

そんな、こんなところで…こんな…やつに……

母さま、シエラ先生…マウ姉さま…助け…て…

大人びているといえどまだまだ14歳の子供、その身をさいなむ絶望の前に、誰かに助けを求めたとしても

何ら無理からぬことであった。

「う…あ…」

意識を失う、その瞬間。

「やあ、はじめまして」

「!!?」

あたりの風景が一変していた。確か街中だったはずだ。なのに、今目の前にあるのは…いや、目の前には

何もない。なんとも名状しがたい、歪んだ空間があるだけだ。そして、一人の女。

その女は、なんとも異様な風体をしていた。その肌の色は白と黒とに別れ、体のところどころを縫い合わせてある。

顔は左半分を仮面で隠している。露出した右半分の顔からは、通常の人間とは白目と黒目が逆転した、

不気味極まりない目がリフィルを睨みつけていた。

知っている。その女に会うのは初めてだったが、リフィルは明確にその女を知っていた。いや、

メリュジーヌ教徒ならば恐らく誰もが知っているであろう。何故なら、その神話に語られているからだ。

十二神王、それぞれの詳細な姿形が。

「”呪王”…アスクラヴィス…!!」

”呪王”アスクラヴィス。邪悪なる十二神王の中でも、最も邪悪で残酷とされる神。その呪いでこの世界に

あらゆる災厄を、病魔を、穢れをもたらしたとされる女神。

また、その智謀は神界一とされ、自らはあまり戦う力を持たぬものの、十二神王を意のままに操り、

愛の女神メリュジーヌの長子であり、神界最強の戦士である戦女神ケイロンに唯一勝利したという。

ケイロンはアスクラヴィスにより囚われの身となり、様々な拷問や屈辱、恥辱を与えられ、壮絶なる呪いを

かけられた。そして神々の戦いより幾億のときを経た現在もなお、その呪いに体を蝕まれ続けているのだという。

「あ…あ…っ?」

リフィルの体が激しく痙攣した。心臓の鼓動が異常なまでに速い。震えが全く止まらない。いつの間にか

涙さえ流している。

怖いのだ。

たまらなく、目の前の存在が恐ろしいのだ。

何故かわからない。これまでどんな敵と相対しても、これほどの恐れを感じることはなかった。

何度も死を間近に感じたが、こんなに震えたことなどありはしなかった。

母譲りの緻密な頭脳が、必死にこの得体の知れない恐怖の出所を探すべくフル回転するが、一切

理由がわからない。理由がわからないことが、更に恐怖感を煽る。

「ふふ、それは…あなたのご先祖の記憶が、その遺伝子に刻まれているのでしょうね。この私への

恐怖が…ふふふっ」

アスクラヴィスは優雅に、優しく微笑んで見せた。しかし、それが優雅であるほど、優しくあるほど、

一層リフィルにはおぞましく、禍々しく見えた。また、その声にはおよそ生物としての温度と言おうか、

生気とでも言うのか、そういったものが一切感じられなかった。機械、などと言うものはこの世界に

存在しないが、それを知る者が聞けば、機械が声を発しているのかと感じたことだろう。

それもまたリフィルの恐慌へ拍車をかけた。

「先…祖…?」

逃げ出したくなる身体を押さえつけ(もっとも、逃げようとしても縛られて身動きは出来ないのだが)

渾身の力を振り絞って、やっとリフィルはそれだけの言葉を、消え入りそうなか細い声で発し得た。

メリュジーヌを祭る聖女王家、そしてその御子たる十二神子を祭る十二聖司卿家は、それぞれがそれぞれの

祭る神々の血を受け継いでいる。リフィルは戦女神ケイロンを祭るミルディン家の末裔である。すなわち

彼女はケイロンの血を引いていることになる。アスクラヴィスの言う先祖の記憶とは…つまり

ケイロンの、アスクラヴィスに対する恐怖に他ならない。神は永遠の生命を持つがゆえ、ケイロンは

永劫とも言えるときのなかで苦しみを与えられ続けてきたのである。後に兄弟たちにより救出され、戦いは

メリュジーヌと十二神子の勝利に終わるが、その恐怖は戦いの後も拭い去ることあたわず、その遺伝子を通じ

子孫に脈々と受け継がれてしまったのだ。

「わ…わたくしを、どうなさろうと言うんですの…っ?」

ガチガチと震える歯は今にも舌を噛み千切らんばかりの勢いだったが、それを押さえつけてでも聞かずには

いられなかった。一体この得体の知れない相手が何の目的で自分の目に前に立っているのか、それを

知らないことには恐ろしくて発狂してしまいそうだった。

「ええ、少し、ゲームを盛り上げようかと思いましてね」

またしても優雅な微笑をリフィルに向け、”呪王”は穏やかに、何の感情も感じられない声で語りかけた。

「私にとっては、戦いとはゲームです。勝敗などは問題ではない。重要なのは楽しめるかどうか、それだけ

でしてね」

「…?」

さっぱり話が見えない。この話は少しもリフィルの恐れを解消してくれそうになかった。

「それで、先ほどの話です。今のまま、互いの出方を伺いながらチンタラ戦いを続けていくのは

私としてはつまらなくて最悪な展開というものなのですよ。そこで、タイムリミットを設けてみようかと

思いまして。そのほうが盛り上がると思いませんか?」

呪いの女神がクスクスと笑い声を上げるたび、言い知れぬおぞましさがリフィルの身体を突き抜けていく。

「フフ、怖いですか?何をされるのかわからないですものね。いいでしょう、そろそろお教えしましょう。

つまりですね…今からあなたに呪いをかけようというお話なのですよ」

「の…ろいっ…!?」

「ええ、今からちょうど半年後…あなたの十五歳の誕生日に、あなたが壮絶なる死を迎える、そういう

呪いです」

さらりと、何の感動も感慨もなく、アスクラヴィスは淡々と、優雅に言い放った。

「半年後に…わたくしが…」

「ええ、そうです。死にたくなかったら必死に私を倒しに来てくださいね。それじゃ、いきますよ」

アスクラヴィスは両の手をリフィルの胸に当てた。するとその手は、水の中に入るようにズブズブと

リフィルの体内に飲み込まれていく。そしてそれはついに彼女の心臓に達した、そんな感覚があった。そして…

「あっ…!?ぎっ…が…!!」

かつて味わったことのない激痛がリフィルを襲う。何度も何度も繰り返し身体をバラバラにされるような、

そんな苦しみ。そして意識が遠のく…

「これは夢ではありません。その証を、あなたに残しましょう」

アスクラヴィスは、顔の半分を覆っている仮面を外し、気絶する寸前のリフィルの首筋に軽く唇を触れた。

仮面に隠れた半分の素顔がどのようなものであったか、ほとんど意識を失ったリフィルにはわからなかった。

「これが、私とあなたとを結ぶ絆…忘れないでくださいね」

そこで、記憶は途切れた。

「フィー!フィー!しっかりして!」

フィー。それはリフィルの愛称である。その名を呼ぶのは両親と、母の親友のエリーゼ、そして

姉妹のように育った、エリーゼの娘マウナキアだけだ。今彼女を呼んでいるその声は、マウナキアのものに

ほかならなかった。

「あ…マウ姉さま…それに、皆さんも…」

気がついたリフィルの周りには、泣きながら必死に彼女を起こそうとするマウナキアと、心配そうに

見つめるジャッキーとアマリア、さほど興味なさそうに見える(あるいはそう見せている)イレーネの

4人がいた。

「フィー!良かった、心配したんだよっ…」

「ちょ、いたい、痛いですわ、姉さま…!」

安心したマウナキアが、その馬鹿力で精一杯リフィルを抱きしめた。このままでは背骨が折れてしまいそうだ。

「あれ?」

そのとき、マウナキアが何かに気づいた。

「ねえ、これ何?この首もとのキスマーク」

「え…」

マウナキアが指差したリフィルの首には、確かにくっきりと唇のあとがのこっていた。しかもどんなに

こすっても消えることがない。

「これが、私とあなたとを結ぶ絆…」

気を失う間際に聞いた、あの言葉が頭をよぎる。あれは、夢ではなかったのだ。つまり…つまりそれは…

「今からちょうど半年後…あなたの十五歳の誕生日に、あなたが壮絶なる死を迎える、そういう

呪いです」

アスクラヴィスを倒さない限り、リフィルに残された命は…

あと、半年。

|