「じゃ、今日はここまで」

ふぅ、本日の授業、これにて終了。受講している授業の関係上

木曜日はお昼までなので、今日はこれで終わり。部活も今日はオフだ。

さて、学食へ行ってお昼ごはんを食べて、おうちに帰るとしますか。

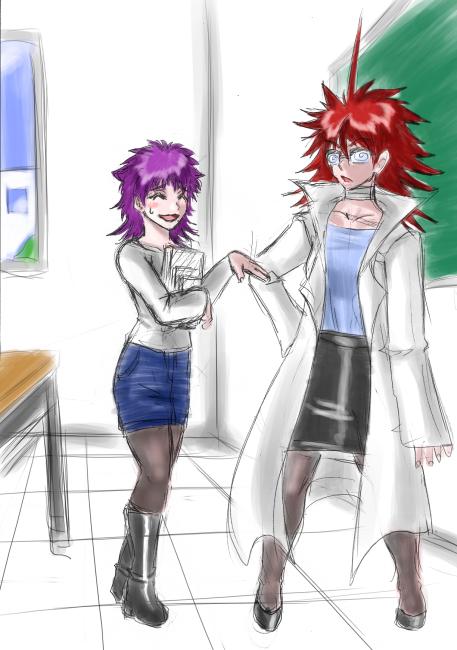

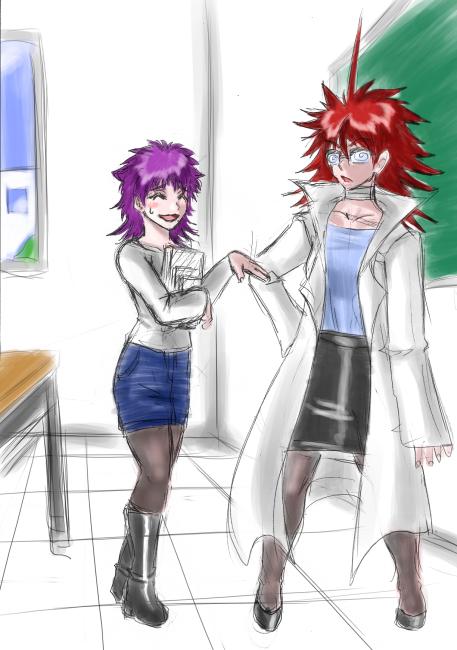

「あ、阪中、ちょっとあんただけ残って」

え。

何それ?

何で私だけ〜?

「うう…何ですか〜唯先生〜?」

「相変わらずのトロい喋り方だなあんたは…それに、そんな泣きそうな顔

すんじゃないっての」

唯先生、と私が呼んだその人は、赤城唯といって、私が通っているこの

竜門学園大学文学部歴史学科の講師だ。

もしこれがただの、普通の先生だったなら、私もこんな暗澹たる気分になど

なっていなかっただろう。彼女は何と言うか…違う、のだ。

まず服装だが、理系の先生でもないのに何故か常時白衣を着ている。

しかも何か襟が異常に立っている。髪はボサボサ、その中でも特に目を引くのは

頭頂部の毛で、やけに長い上に変にはねている。時にはピンと逆立つことさえある。

まるで何かのアニメみたい。で、アニメみたいといえば、かけているメガネも

何だかアニメに登場しそうなグルグルメガネ。メガネを取ればかなり美人なんだけど…。

そして首には謎の包帯。これはもう何のためにつけてるのかさっぱり不明。

これだけでもちょっとお近づきになりたくないが、こんなものは序の口だ。

本当に変わっているのはその言動である。

何でも、彼女には幽霊が見えるとか。あと宇宙人の友人もいるらしい。

他にも突飛な発言や行動などの武勇伝は文字通り星の数ほどあるのだが、

さすがにそれらを全て列記する余裕などはない。まあ、彼女を端的に表すのは、

学生たちから彼女につけられた、このあだ名を置いて他にはないだろう。

…「ミス電波」。

こんな人にたった一人居残りを命じられたのだから、私の今のこの気分も

当然のことといえるだろう。

「うう…トロいのは生まれつきですよぅ。それより、何なんですか一体〜?」

「ああ、それなんだけどさ…ほら、見なよあたしの髪」

…げ。

立ってる。ビンビンだ。さっきも言ったように、この人の頭頂部の髪はときどき

真っ直ぐに逆立つ。その逆立つときというのがこれまた…

「あんた、何か悪いもん憑いてるよ」

来たよ。もう。

「そんな〜、もう、冗談ばっかり〜」

「いや、ほんとだって。車とかには気ぃつけな。言いたいのはそんだけだ」

いや、だったら祓ってくださいよ。見えてるんでしょうに。

「あ〜?無理無理。あたし見えるだけだし」

肝心なところは頼りにならないんだから…。脅かすだけ脅かしておいて…。

「わ、わかりました、気をつけます〜。それじゃぁ…」

早々に切り上げて私はその場を後にした。あんまり長いことこの人と一緒に

いると私まで電波扱いされてしまうこと請け合いだからだ。

…悪い人ではないんだけどなぁ。寧ろこうして忠告してくれるあたり、結構

親切だしいつも親身になってくれるいい先生なんだけど…。

高校時代色々とお世話になった先生の親友だそうで、その先生に入学前からこの

大学にはこれこれこういう奴がいるから気をつけろと言われてはいたのだが…

まさかここまでとは。まさか…これほどとは…。

とはいえ私も幽霊だとかそういうのは信じるほうなので、一応唯先生の忠告は肝に銘じて

道中十分周囲に気を配ろうと思う。

「あ、阪中さんだ」

「あ…橡くん」

文学部のある棟を出て学食へと向かう途中で、後ろから私を呼ぶ声があった。

それは同級生の男の子で、名前は橡(くぬぎ)遊希くん。背は高くてスタイルいいし、

顔もなかなかかっこいい。運動神経抜群で野球部期待の新人とかいう話だ。

「電波先生の呼び出し、何だったん?」

「う…それは…何と言うか…」

ううう…他の人にどう思われてもある程度は我慢も出来るが、彼にだけはあの人と同類

などとは思われたくない。

この際ぶっちゃけていうが、彼は私の意中の人というやつだ。今までそういう話にとんと

縁がない、というか生来の恥ずかしがりのせいでまともに今まで男子と話すことすら

出来なかった私が、こんな風に自然に話せるのも、こんな気持ちを抱いたのも生まれて初めての

ことだと思う。

出会ったのは、大学の入学式だった。一体どういう天のいたずらか、この私が新入生の

代表として壇上に上がる破目にに陥ってしまったのだが、それはもうはたから見てもそうと

わかるほどガチガチで…そんな私を見かねたのか、偶然名簿の並びの関係上隣の席に

座っていた彼が話しかけてくれた。不思議なことにあまり人と話すのが得意な方でない

私が、そのときは自然に会話を楽しむことが出来た。そのためか緊張はすっかりほぐれ、

なんとか代表の責務を全うすることができたという次第である。それ以来、私は

彼のことが気になってしかたなくなってしまったのだった。

「わ、わかりました、気をつけます〜。それじゃぁ…」

早々に切り上げて私はその場を後にした。あんまり長いことこの人と一緒に

いると私まで電波扱いされてしまうこと請け合いだからだ。

…悪い人ではないんだけどなぁ。寧ろこうして忠告してくれるあたり、結構

親切だしいつも親身になってくれるいい先生なんだけど…。

高校時代色々とお世話になった先生の親友だそうで、その先生に入学前からこの

大学にはこれこれこういう奴がいるから気をつけろと言われてはいたのだが…

まさかここまでとは。まさか…これほどとは…。

とはいえ私も幽霊だとかそういうのは信じるほうなので、一応唯先生の忠告は肝に銘じて

道中十分周囲に気を配ろうと思う。

「あ、阪中さんだ」

「あ…橡くん」

文学部のある棟を出て学食へと向かう途中で、後ろから私を呼ぶ声があった。

それは同級生の男の子で、名前は橡(くぬぎ)遊希くん。背は高くてスタイルいいし、

顔もなかなかかっこいい。運動神経抜群で野球部期待の新人とかいう話だ。

「電波先生の呼び出し、何だったん?」

「う…それは…何と言うか…」

ううう…他の人にどう思われてもある程度は我慢も出来るが、彼にだけはあの人と同類

などとは思われたくない。

この際ぶっちゃけていうが、彼は私の意中の人というやつだ。今までそういう話にとんと

縁がない、というか生来の恥ずかしがりのせいでまともに今まで男子と話すことすら

出来なかった私が、こんな風に自然に話せるのも、こんな気持ちを抱いたのも生まれて初めての

ことだと思う。

出会ったのは、大学の入学式だった。一体どういう天のいたずらか、この私が新入生の

代表として壇上に上がる破目にに陥ってしまったのだが、それはもうはたから見てもそうと

わかるほどガチガチで…そんな私を見かねたのか、偶然名簿の並びの関係上隣の席に

座っていた彼が話しかけてくれた。不思議なことにあまり人と話すのが得意な方でない

私が、そのときは自然に会話を楽しむことが出来た。そのためか緊張はすっかりほぐれ、

なんとか代表の責務を全うすることができたという次第である。それ以来、私は

彼のことが気になってしかたなくなってしまったのだった。

「幽霊か…ははっ、あの先生らしいな〜」

「笑い事じゃないよ〜。私までおかしな目で見られちゃう〜」

「ははは…阪中さんってさ、あの先生のこと嫌いなの?」

「えっ?」

唐突にそんなことを聞かれてつい素っ頓狂な声を上げてしまった。それが恥ずかしかったのか

それともこれから言うことが照れくさいからなのか、私は少し顔をほてらせながらこう答えた。

「うーん…好き、かな。突飛だし、つきあうのは色々と大変だけど、でもいい人だし」

「そうだよな〜。うん、俺も結構好きだな」

「へぇ〜、そうなんだぁ?」

「授業とかすげぇ面白いし、変わってるけど結構面倒見もいいしさ」

ああ、あなたは何て人間が出来ているのだろう…あのミス電波をつかまえて、こんなにさわやかに

臆面もなく好きだといえるなんて。私なんか恐ろしくて人前ではそんなことなかなか言えたもの

ではない。同類だと思われたら困る。所詮私はその程度の小心者なのだ。

って、あれ?今私先生のこと好きだって言っちゃってる?何だろう、彼の前だと自然と色々

出てしまう。橡くんは、何だかそういうところがあるみたいだ。

いやしかし…自分でもビックリだ。男の子とこんなに自然に会話できているなんて。

唯先生、話のきっかけを作ってくれてありがとう…露骨にいやな顔してゴメンナサイ。

「あ、そうだ、阪中さんってさ、SFとか好きって言ってたよね?」

うわ、前にほんのちょっと言っただけの私の趣味憶えててくれてるなんて、何か泣きそうなくらい

嬉しいかも。

「う、うん。そうだけど…よく憶えてたね〜、そんなこと」

「あ〜、うん、実は俺も結構そういうの好きでさ…んで、これちょっと見てほしいんだけど」

「?」

彼が微妙に恥ずかしそうにおずおずとカバンから差し出したそれは、1枚の映画のチケットだった。

「え、えええええ???うそ、これって〜…!?」

それは、とあるSF映画のチケット。ただし、知る人ぞ知る、とてつもなくマニアックな

映画だった。全国でも数館しか上映していないようなレベルのものである。

だがSFマニアならおさえておかなくてはならない、そんな映画だ。ただ私は一人で映画館にいくのは

妙に人目が気になってしまう人間で、かといって友達を誘ってもこれはさすがについてきて

くれないだろう、と今まで二の足を踏んでいたのだ。それがまさか、まさか…!

「あ、そうなんだ?実は俺もそうなんだよね。じゃあさ、一緒に行ってくれないかな?すげぇこれ

見たいんだけど」

行きます、行きますとも。断る理由がどこにあろうか。私は今日ほど、自分のSFマニアぶりを

誇りに思った日はなかった。

「幽霊か…ははっ、あの先生らしいな〜」

「笑い事じゃないよ〜。私までおかしな目で見られちゃう〜」

「ははは…阪中さんってさ、あの先生のこと嫌いなの?」

「えっ?」

唐突にそんなことを聞かれてつい素っ頓狂な声を上げてしまった。それが恥ずかしかったのか

それともこれから言うことが照れくさいからなのか、私は少し顔をほてらせながらこう答えた。

「うーん…好き、かな。突飛だし、つきあうのは色々と大変だけど、でもいい人だし」

「そうだよな〜。うん、俺も結構好きだな」

「へぇ〜、そうなんだぁ?」

「授業とかすげぇ面白いし、変わってるけど結構面倒見もいいしさ」

ああ、あなたは何て人間が出来ているのだろう…あのミス電波をつかまえて、こんなにさわやかに

臆面もなく好きだといえるなんて。私なんか恐ろしくて人前ではそんなことなかなか言えたもの

ではない。同類だと思われたら困る。所詮私はその程度の小心者なのだ。

って、あれ?今私先生のこと好きだって言っちゃってる?何だろう、彼の前だと自然と色々

出てしまう。橡くんは、何だかそういうところがあるみたいだ。

いやしかし…自分でもビックリだ。男の子とこんなに自然に会話できているなんて。

唯先生、話のきっかけを作ってくれてありがとう…露骨にいやな顔してゴメンナサイ。

「あ、そうだ、阪中さんってさ、SFとか好きって言ってたよね?」

うわ、前にほんのちょっと言っただけの私の趣味憶えててくれてるなんて、何か泣きそうなくらい

嬉しいかも。

「う、うん。そうだけど…よく憶えてたね〜、そんなこと」

「あ〜、うん、実は俺も結構そういうの好きでさ…んで、これちょっと見てほしいんだけど」

「?」

彼が微妙に恥ずかしそうにおずおずとカバンから差し出したそれは、1枚の映画のチケットだった。

「え、えええええ???うそ、これって〜…!?」

それは、とあるSF映画のチケット。ただし、知る人ぞ知る、とてつもなくマニアックな

映画だった。全国でも数館しか上映していないようなレベルのものである。

だがSFマニアならおさえておかなくてはならない、そんな映画だ。ただ私は一人で映画館にいくのは

妙に人目が気になってしまう人間で、かといって友達を誘ってもこれはさすがについてきて

くれないだろう、と今まで二の足を踏んでいたのだ。それがまさか、まさか…!

「あ、そうなんだ?実は俺もそうなんだよね。じゃあさ、一緒に行ってくれないかな?すげぇこれ

見たいんだけど」

行きます、行きますとも。断る理由がどこにあろうか。私は今日ほど、自分のSFマニアぶりを

誇りに思った日はなかった。

天にも昇る気持ちとはこのことだろうか。彼と別れて家路についてからの私は、有頂天で周りなど

全く見えなくなっていた。鼻歌なんか歌っちゃったりして…もう…。そんなだから、この後あんなことに

なったりするんだよね…はぁ…サイアク。

私の家は大学からそう遠くないところにあるので、毎日徒歩で登校している。途中で何度か

大きな道路があって、そこを通るために横断歩道を渡ったりする。普段なら怖がりの私は

信号が青になってもこれでもかというほど左右に車が来ていないか確認するのだが…

まあなんというか、先ほど言ったような状況になっていたので…信号が青になったことだけは

何とか見たものの、本当に周囲の状況など全く目に入っていなかった。そして、そういうときに限って

そういうことというのは…起こるようにできているらしい。

天にも昇る気持ちとはこのことだろうか。彼と別れて家路についてからの私は、有頂天で周りなど

全く見えなくなっていた。鼻歌なんか歌っちゃったりして…もう…。そんなだから、この後あんなことに

なったりするんだよね…はぁ…サイアク。

私の家は大学からそう遠くないところにあるので、毎日徒歩で登校している。途中で何度か

大きな道路があって、そこを通るために横断歩道を渡ったりする。普段なら怖がりの私は

信号が青になってもこれでもかというほど左右に車が来ていないか確認するのだが…

まあなんというか、先ほど言ったような状況になっていたので…信号が青になったことだけは

何とか見たものの、本当に周囲の状況など全く目に入っていなかった。そして、そういうときに限って

そういうことというのは…起こるようにできているらしい。

信号待ちをしたくないトラックが、もう自分の前の信号は赤になっているにもかかわらず

強引に突っ込んできたらしい。気ついたときにはもう、遅かった。

信号待ちをしたくないトラックが、もう自分の前の信号は赤になっているにもかかわらず

強引に突っ込んできたらしい。気ついたときにはもう、遅かった。

気がつくと私は、何だかえらいことになっている自分自身を真上から見下ろしていた。これが

世に言う幽体離脱というやつだろうか?うわぁ、脚とか腕とかおかしな方向に曲がってる…ああ、

服とかやぶれてるし…片目もすごいことに…。

何と言ったらいいのか、まったくと言っていいほど現実感がなかった。そのせいか異常なまでに

私は落ち着いていた。

ああ、そうか…これは夢だ。おかしいと思ったんだよね。橡くんがあんな映画知ってるとは思えない

もんねぇ…。ましてや私が誘われるなんて…。

しかしひどい夢だ。あれだけ持ち上げといてここまで落とすか?もう、さっさと覚めてよ。

(夢なんかじゃないよ。これは現実だ)

神秘的な響きを持った、少年とも少女ともつかない不思議な声が語りかけてきたのは、

そんな風に私が現実から目を背けようとした矢先のことだった。

<続く>

気がつくと私は、何だかえらいことになっている自分自身を真上から見下ろしていた。これが

世に言う幽体離脱というやつだろうか?うわぁ、脚とか腕とかおかしな方向に曲がってる…ああ、

服とかやぶれてるし…片目もすごいことに…。

何と言ったらいいのか、まったくと言っていいほど現実感がなかった。そのせいか異常なまでに

私は落ち着いていた。

ああ、そうか…これは夢だ。おかしいと思ったんだよね。橡くんがあんな映画知ってるとは思えない

もんねぇ…。ましてや私が誘われるなんて…。

しかしひどい夢だ。あれだけ持ち上げといてここまで落とすか?もう、さっさと覚めてよ。

(夢なんかじゃないよ。これは現実だ)

神秘的な響きを持った、少年とも少女ともつかない不思議な声が語りかけてきたのは、

そんな風に私が現実から目を背けようとした矢先のことだった。

<続く>

|  「わ、わかりました、気をつけます〜。それじゃぁ…」

早々に切り上げて私はその場を後にした。あんまり長いことこの人と一緒に

いると私まで電波扱いされてしまうこと請け合いだからだ。

…悪い人ではないんだけどなぁ。寧ろこうして忠告してくれるあたり、結構

親切だしいつも親身になってくれるいい先生なんだけど…。

高校時代色々とお世話になった先生の親友だそうで、その先生に入学前からこの

大学にはこれこれこういう奴がいるから気をつけろと言われてはいたのだが…

まさかここまでとは。まさか…これほどとは…。

とはいえ私も幽霊だとかそういうのは信じるほうなので、一応唯先生の忠告は肝に銘じて

道中十分周囲に気を配ろうと思う。

「あ、阪中さんだ」

「あ…橡くん」

文学部のある棟を出て学食へと向かう途中で、後ろから私を呼ぶ声があった。

それは同級生の男の子で、名前は橡(くぬぎ)遊希くん。背は高くてスタイルいいし、

顔もなかなかかっこいい。運動神経抜群で野球部期待の新人とかいう話だ。

「電波先生の呼び出し、何だったん?」

「う…それは…何と言うか…」

ううう…他の人にどう思われてもある程度は我慢も出来るが、彼にだけはあの人と同類

などとは思われたくない。

この際ぶっちゃけていうが、彼は私の意中の人というやつだ。今までそういう話にとんと

縁がない、というか生来の恥ずかしがりのせいでまともに今まで男子と話すことすら

出来なかった私が、こんな風に自然に話せるのも、こんな気持ちを抱いたのも生まれて初めての

ことだと思う。

出会ったのは、大学の入学式だった。一体どういう天のいたずらか、この私が新入生の

代表として壇上に上がる破目にに陥ってしまったのだが、それはもうはたから見てもそうと

わかるほどガチガチで…そんな私を見かねたのか、偶然名簿の並びの関係上隣の席に

座っていた彼が話しかけてくれた。不思議なことにあまり人と話すのが得意な方でない

私が、そのときは自然に会話を楽しむことが出来た。そのためか緊張はすっかりほぐれ、

なんとか代表の責務を全うすることができたという次第である。それ以来、私は

彼のことが気になってしかたなくなってしまったのだった。

「わ、わかりました、気をつけます〜。それじゃぁ…」

早々に切り上げて私はその場を後にした。あんまり長いことこの人と一緒に

いると私まで電波扱いされてしまうこと請け合いだからだ。

…悪い人ではないんだけどなぁ。寧ろこうして忠告してくれるあたり、結構

親切だしいつも親身になってくれるいい先生なんだけど…。

高校時代色々とお世話になった先生の親友だそうで、その先生に入学前からこの

大学にはこれこれこういう奴がいるから気をつけろと言われてはいたのだが…

まさかここまでとは。まさか…これほどとは…。

とはいえ私も幽霊だとかそういうのは信じるほうなので、一応唯先生の忠告は肝に銘じて

道中十分周囲に気を配ろうと思う。

「あ、阪中さんだ」

「あ…橡くん」

文学部のある棟を出て学食へと向かう途中で、後ろから私を呼ぶ声があった。

それは同級生の男の子で、名前は橡(くぬぎ)遊希くん。背は高くてスタイルいいし、

顔もなかなかかっこいい。運動神経抜群で野球部期待の新人とかいう話だ。

「電波先生の呼び出し、何だったん?」

「う…それは…何と言うか…」

ううう…他の人にどう思われてもある程度は我慢も出来るが、彼にだけはあの人と同類

などとは思われたくない。

この際ぶっちゃけていうが、彼は私の意中の人というやつだ。今までそういう話にとんと

縁がない、というか生来の恥ずかしがりのせいでまともに今まで男子と話すことすら

出来なかった私が、こんな風に自然に話せるのも、こんな気持ちを抱いたのも生まれて初めての

ことだと思う。

出会ったのは、大学の入学式だった。一体どういう天のいたずらか、この私が新入生の

代表として壇上に上がる破目にに陥ってしまったのだが、それはもうはたから見てもそうと

わかるほどガチガチで…そんな私を見かねたのか、偶然名簿の並びの関係上隣の席に

座っていた彼が話しかけてくれた。不思議なことにあまり人と話すのが得意な方でない

私が、そのときは自然に会話を楽しむことが出来た。そのためか緊張はすっかりほぐれ、

なんとか代表の責務を全うすることができたという次第である。それ以来、私は

彼のことが気になってしかたなくなってしまったのだった。

「幽霊か…ははっ、あの先生らしいな〜」

「笑い事じゃないよ〜。私までおかしな目で見られちゃう〜」

「ははは…阪中さんってさ、あの先生のこと嫌いなの?」

「えっ?」

唐突にそんなことを聞かれてつい素っ頓狂な声を上げてしまった。それが恥ずかしかったのか

それともこれから言うことが照れくさいからなのか、私は少し顔をほてらせながらこう答えた。

「うーん…好き、かな。突飛だし、つきあうのは色々と大変だけど、でもいい人だし」

「そうだよな〜。うん、俺も結構好きだな」

「へぇ〜、そうなんだぁ?」

「授業とかすげぇ面白いし、変わってるけど結構面倒見もいいしさ」

ああ、あなたは何て人間が出来ているのだろう…あのミス電波をつかまえて、こんなにさわやかに

臆面もなく好きだといえるなんて。私なんか恐ろしくて人前ではそんなことなかなか言えたもの

ではない。同類だと思われたら困る。所詮私はその程度の小心者なのだ。

って、あれ?今私先生のこと好きだって言っちゃってる?何だろう、彼の前だと自然と色々

出てしまう。橡くんは、何だかそういうところがあるみたいだ。

いやしかし…自分でもビックリだ。男の子とこんなに自然に会話できているなんて。

唯先生、話のきっかけを作ってくれてありがとう…露骨にいやな顔してゴメンナサイ。

「あ、そうだ、阪中さんってさ、SFとか好きって言ってたよね?」

うわ、前にほんのちょっと言っただけの私の趣味憶えててくれてるなんて、何か泣きそうなくらい

嬉しいかも。

「う、うん。そうだけど…よく憶えてたね〜、そんなこと」

「あ〜、うん、実は俺も結構そういうの好きでさ…んで、これちょっと見てほしいんだけど」

「?」

彼が微妙に恥ずかしそうにおずおずとカバンから差し出したそれは、1枚の映画のチケットだった。

「え、えええええ???うそ、これって〜…!?」

それは、とあるSF映画のチケット。ただし、知る人ぞ知る、とてつもなくマニアックな

映画だった。全国でも数館しか上映していないようなレベルのものである。

だがSFマニアならおさえておかなくてはならない、そんな映画だ。ただ私は一人で映画館にいくのは

妙に人目が気になってしまう人間で、かといって友達を誘ってもこれはさすがについてきて

くれないだろう、と今まで二の足を踏んでいたのだ。それがまさか、まさか…!

「あ、そうなんだ?実は俺もそうなんだよね。じゃあさ、一緒に行ってくれないかな?すげぇこれ

見たいんだけど」

行きます、行きますとも。断る理由がどこにあろうか。私は今日ほど、自分のSFマニアぶりを

誇りに思った日はなかった。

「幽霊か…ははっ、あの先生らしいな〜」

「笑い事じゃないよ〜。私までおかしな目で見られちゃう〜」

「ははは…阪中さんってさ、あの先生のこと嫌いなの?」

「えっ?」

唐突にそんなことを聞かれてつい素っ頓狂な声を上げてしまった。それが恥ずかしかったのか

それともこれから言うことが照れくさいからなのか、私は少し顔をほてらせながらこう答えた。

「うーん…好き、かな。突飛だし、つきあうのは色々と大変だけど、でもいい人だし」

「そうだよな〜。うん、俺も結構好きだな」

「へぇ〜、そうなんだぁ?」

「授業とかすげぇ面白いし、変わってるけど結構面倒見もいいしさ」

ああ、あなたは何て人間が出来ているのだろう…あのミス電波をつかまえて、こんなにさわやかに

臆面もなく好きだといえるなんて。私なんか恐ろしくて人前ではそんなことなかなか言えたもの

ではない。同類だと思われたら困る。所詮私はその程度の小心者なのだ。

って、あれ?今私先生のこと好きだって言っちゃってる?何だろう、彼の前だと自然と色々

出てしまう。橡くんは、何だかそういうところがあるみたいだ。

いやしかし…自分でもビックリだ。男の子とこんなに自然に会話できているなんて。

唯先生、話のきっかけを作ってくれてありがとう…露骨にいやな顔してゴメンナサイ。

「あ、そうだ、阪中さんってさ、SFとか好きって言ってたよね?」

うわ、前にほんのちょっと言っただけの私の趣味憶えててくれてるなんて、何か泣きそうなくらい

嬉しいかも。

「う、うん。そうだけど…よく憶えてたね〜、そんなこと」

「あ〜、うん、実は俺も結構そういうの好きでさ…んで、これちょっと見てほしいんだけど」

「?」

彼が微妙に恥ずかしそうにおずおずとカバンから差し出したそれは、1枚の映画のチケットだった。

「え、えええええ???うそ、これって〜…!?」

それは、とあるSF映画のチケット。ただし、知る人ぞ知る、とてつもなくマニアックな

映画だった。全国でも数館しか上映していないようなレベルのものである。

だがSFマニアならおさえておかなくてはならない、そんな映画だ。ただ私は一人で映画館にいくのは

妙に人目が気になってしまう人間で、かといって友達を誘ってもこれはさすがについてきて

くれないだろう、と今まで二の足を踏んでいたのだ。それがまさか、まさか…!

「あ、そうなんだ?実は俺もそうなんだよね。じゃあさ、一緒に行ってくれないかな?すげぇこれ

見たいんだけど」

行きます、行きますとも。断る理由がどこにあろうか。私は今日ほど、自分のSFマニアぶりを

誇りに思った日はなかった。

天にも昇る気持ちとはこのことだろうか。彼と別れて家路についてからの私は、有頂天で周りなど

全く見えなくなっていた。鼻歌なんか歌っちゃったりして…もう…。そんなだから、この後あんなことに

なったりするんだよね…はぁ…サイアク。

私の家は大学からそう遠くないところにあるので、毎日徒歩で登校している。途中で何度か

大きな道路があって、そこを通るために横断歩道を渡ったりする。普段なら怖がりの私は

信号が青になってもこれでもかというほど左右に車が来ていないか確認するのだが…

まあなんというか、先ほど言ったような状況になっていたので…信号が青になったことだけは

何とか見たものの、本当に周囲の状況など全く目に入っていなかった。そして、そういうときに限って

そういうことというのは…起こるようにできているらしい。

天にも昇る気持ちとはこのことだろうか。彼と別れて家路についてからの私は、有頂天で周りなど

全く見えなくなっていた。鼻歌なんか歌っちゃったりして…もう…。そんなだから、この後あんなことに

なったりするんだよね…はぁ…サイアク。

私の家は大学からそう遠くないところにあるので、毎日徒歩で登校している。途中で何度か

大きな道路があって、そこを通るために横断歩道を渡ったりする。普段なら怖がりの私は

信号が青になってもこれでもかというほど左右に車が来ていないか確認するのだが…

まあなんというか、先ほど言ったような状況になっていたので…信号が青になったことだけは

何とか見たものの、本当に周囲の状況など全く目に入っていなかった。そして、そういうときに限って

そういうことというのは…起こるようにできているらしい。

信号待ちをしたくないトラックが、もう自分の前の信号は赤になっているにもかかわらず

強引に突っ込んできたらしい。気ついたときにはもう、遅かった。

信号待ちをしたくないトラックが、もう自分の前の信号は赤になっているにもかかわらず

強引に突っ込んできたらしい。気ついたときにはもう、遅かった。

気がつくと私は、何だかえらいことになっている自分自身を真上から見下ろしていた。これが

世に言う幽体離脱というやつだろうか?うわぁ、脚とか腕とかおかしな方向に曲がってる…ああ、

服とかやぶれてるし…片目もすごいことに…。

何と言ったらいいのか、まったくと言っていいほど現実感がなかった。そのせいか異常なまでに

私は落ち着いていた。

ああ、そうか…これは夢だ。おかしいと思ったんだよね。橡くんがあんな映画知ってるとは思えない

もんねぇ…。ましてや私が誘われるなんて…。

しかしひどい夢だ。あれだけ持ち上げといてここまで落とすか?もう、さっさと覚めてよ。

(夢なんかじゃないよ。これは現実だ)

神秘的な響きを持った、少年とも少女ともつかない不思議な声が語りかけてきたのは、

そんな風に私が現実から目を背けようとした矢先のことだった。

<続く>

気がつくと私は、何だかえらいことになっている自分自身を真上から見下ろしていた。これが

世に言う幽体離脱というやつだろうか?うわぁ、脚とか腕とかおかしな方向に曲がってる…ああ、

服とかやぶれてるし…片目もすごいことに…。

何と言ったらいいのか、まったくと言っていいほど現実感がなかった。そのせいか異常なまでに

私は落ち着いていた。

ああ、そうか…これは夢だ。おかしいと思ったんだよね。橡くんがあんな映画知ってるとは思えない

もんねぇ…。ましてや私が誘われるなんて…。

しかしひどい夢だ。あれだけ持ち上げといてここまで落とすか?もう、さっさと覚めてよ。

(夢なんかじゃないよ。これは現実だ)

神秘的な響きを持った、少年とも少女ともつかない不思議な声が語りかけてきたのは、

そんな風に私が現実から目を背けようとした矢先のことだった。

<続く>